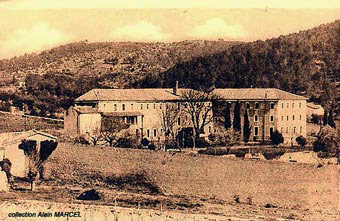

Le couvent du Relars et la chapelle à l'époque

des Clarisses

Extrait de : "Lorgues, le Temps Retrouvé".

Alain Marcel, Ed. Equinoxe, 2017

" C’est le 16 septembre 1856, qu’un groupe de religieuses, provenant du monastère d’Aix, arriva à Lorgues. Elles étaient sous la conduite de mère Marie de Sainte Claire, Virginie Perrache dans le siècle. Cette dernière, née à Aix en 1803, était entrée à 18 ans au monastère de cette ville et mourut à Lorgues en 1865. |

La chapelle du Relars à l'époque des Clarisses-Capucines

|

Leur couvent lorguais fut construit au quartier du Relars, sur la route de Saint-Ferréol, et en attendant de pouvoir l’occuper elles furent hébergées par l’ancienne supérieure de l’hôpital.

Le journal l’Ami de la Religion relatait l’événement : « mardi 27 octobre M. le Doyen de la paroisse, chanoine honoraire de Fréjus, et délégué par Mgr l’Evêque, a béni et posé la première pierre de cet établissement, avec toute la solennité et les rits prescrits par l’Eglise ».

L’évêque, Mgr Jordany, viendra le 17 novembre 1857 présider l'entrée solennelle des religieuses dans le monastère terminé. Il sera à nouveau présent le 26 mars 1859 pour consacrer leur chapelle, financée par la ville et dédiée à l’Immaculée Conception.

Ces religieuses contemplatives vivaient cloîtrées et n‘avaient pas beaucoup de contact avec le monde extérieur. Les offrandes et différents objets venant du dehors transitaient par l’intermédiaire d’un guichet équipé d’un réceptacle pivotant, le tour, installé à l’entrée du couvent. Seule la soeur tourière était autorisée à sortir. Elle représentait la communauté dans la société civile, effectuait les quêtes et les achats nécessaires à la vie du groupe. Son costume était différent de celui des autres sœurs.

A leur mort, les religieuses étaient enterrées dans le jardin du cloître.

Leur vie à l’écart les préserva en partie des lois contre les congrégations du début du XXe siècle. Les soeurs ne furent pas expulsées, celles âgées furent hospitalisées sur place dans une partie du couvent et les plus jeunes furent autorisées à rester pour les soigner. Mais il était désormais interdit au monastère d’accueillir des postulantes et la porte de la chapelle devait rester fermée.

Malgré ces interdictions, un certain nombre de candidates furent reçues vers la fin de la guerre 1914-1918, mais en nombre insuffisant pour maintenir la communauté. Aussi lorsque l’occasion se présenta de partir ailleurs, les religieuses la saisirent. "

|